近日,化学与分子工程学院张金龙教授团队在国际知名综述期刊Chemical Society Reviews上发表了题为“Photothermal methane dry reforming: catalyst architectures, mechanistic pathways, and future challenges”的综述论文,该论文被选为当期内封面文章。

当前全球地表平均温度较工业化前已上升约1.5℃,这引发了国际社会对于生态不可逆破坏风险的担忧。甲烷干重整(DRM)作为将CH4和CO2这两种温室气体协同转化为合成气(H2和CO)的技术,愈发受到催化领域研究者们的关注。然而,非极性反应物的活化需要苛刻的高温条件,传统热催化DRM存在能耗高、催化剂烧结与产物H2/CO比例难调控等瓶颈。光热催化甲烷干重整(PT-DRM)将光能与热能结合,有望在温和条件下突破上述瓶颈,实现低能耗、高效率的转化。近年来,该领域发展迅速,一系列高效的PT-DRM催化剂被成功开发。然而,该技术仍面临挑战,尤其是其复杂的反应机制尚不明确,这严重制约了下一代高性能催化剂的理性设计。

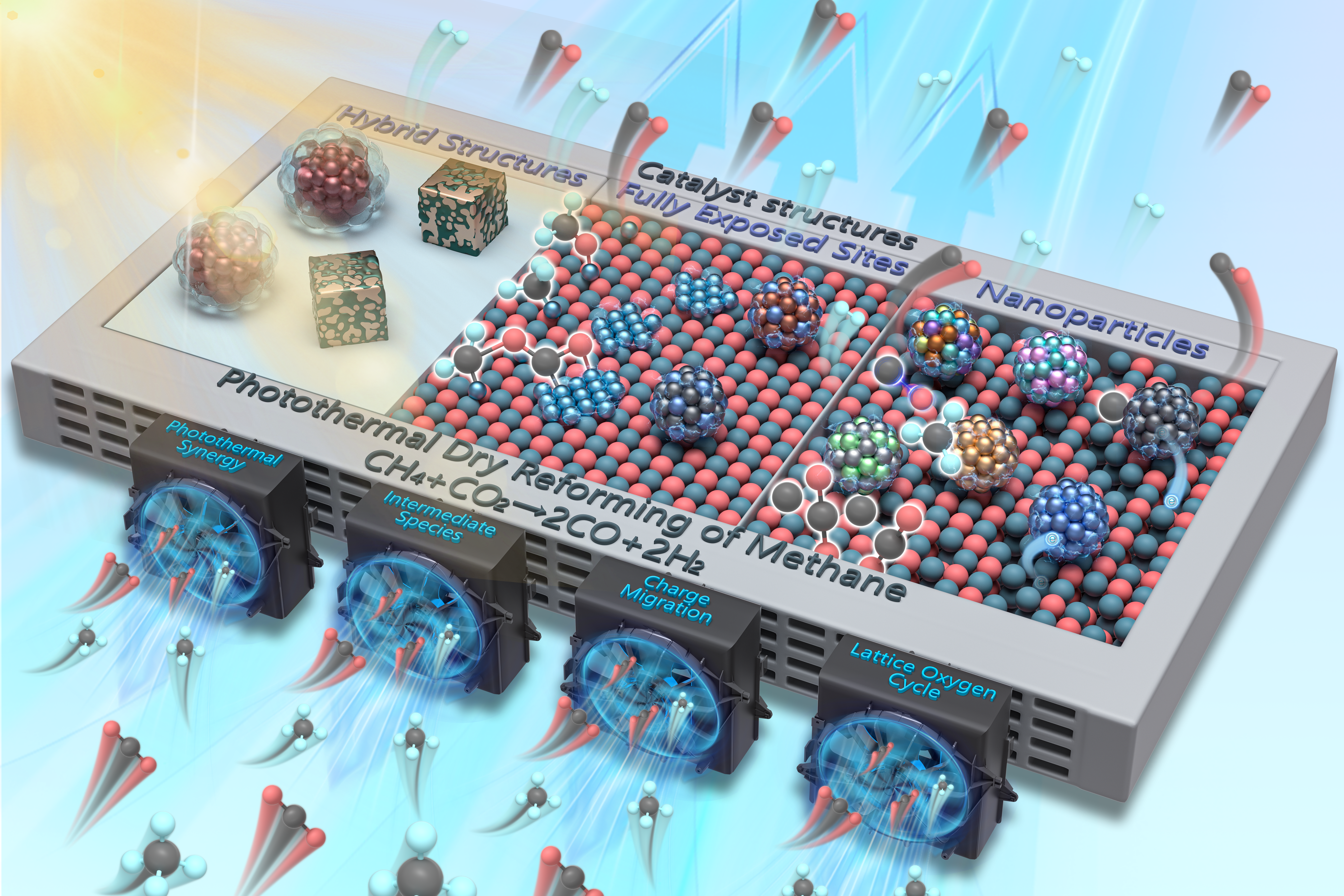

基于该团队在CH4和CO2催化转化的研究基础(Chem, 2023, 9, 3224.; J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 15538-15548; Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 63, e202412308;Adv. Mater., 2024, 36, 2311628等),论文全面而详细地分析了近年来PT-DRM的研究进展。该综述首先对DRM的基础理论以及光热催化和界面催化的研究体系进行了阐述。随后,将PT-DRM催化体系分为纳米颗粒催化剂(NPCs)、全暴露活性位点催化剂(FECs)以及杂化纳米结构催化剂三大类,并深入解析了每种类型催化剂的构效关系。重点对PT-DRM反应的多种机理进行了提炼和解读,包括金属-载体界面电荷转移、晶格氧循环、抗积碳中间体CHxO*以及原子级分散的活性位点对反应中间体演化的精准调控。最后,对PT-DRM的研究开发前景提出了见解,通过结合光物理和界面现象来建立结构与活性之间的关系,为下一代光热催化重整催化剂的合理设计提供指导,并推动太阳能驱动合成气生产技术的发展。

该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,博士研究生杨睿杰为第一作者,吴仕群特聘副研究员和张金龙教授为共同通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、上海市教育委员会创新项目、上海市科学技术委员会项目以及上海市教育发展基金会和上海市教育委员会的晨光计划等资金的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D5CS00417A