近日,我校化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心张志鹏教授/岑守义老师团队与南开大学彭谦教授和合肥工业大学朱元元教授合作,在新型原创性手性催化剂的设计发展和应用研究方面取得新进展,相关工作以“Switchable Phenanthroline-Cu Catalysts for Enantioselective Alkynylation and Amination of Cyclic Diaryliodonium Salts”为题发表于Angewandte Chemie International Edition。

单键的自由旋转使分子具有不同的构象,分子的构象对分子功能和其所参与的化学反应有着至关重要的影响。在不对称催化中,非酶催化剂的结构刚性,通常被认为是实现高手性诱导的一个必不可少的因素,而手性催化剂分子的柔性和动态构象对手性诱导影响的研究却相对较少。

构象不稳定的联芳基桥联环状化合物的催化不对称开环是合成轴手性联芳基类化合物的重要策略。其中最具代表性的一类反应底物是联芳基碘鎓盐,通过碳-氮、碳-氧、碳-硫、碳-硒和碳-卤键的形成,可以高效、高对映选择性地构建多种官能团化的含有碳-碘键的轴手性联芳基化合物。目前适用于这类反应手性催化剂主要包括:双噁唑啉-铜、吡啶双噁唑啉-铜、手性钴阴离子-铜和手性联吡啶-铜催化剂。通过联芳基碘鎓盐的不对称开环炔基化反应(碳-碳键的形成)构建含炔烃结构的轴手性联芳基化合物尚未实现,主要的原因是:炔烃类的亲核端具有线性的结构和较小的位阻,同时缺少合适的手性催化剂以实现对该反应对映选择性的有效控制。

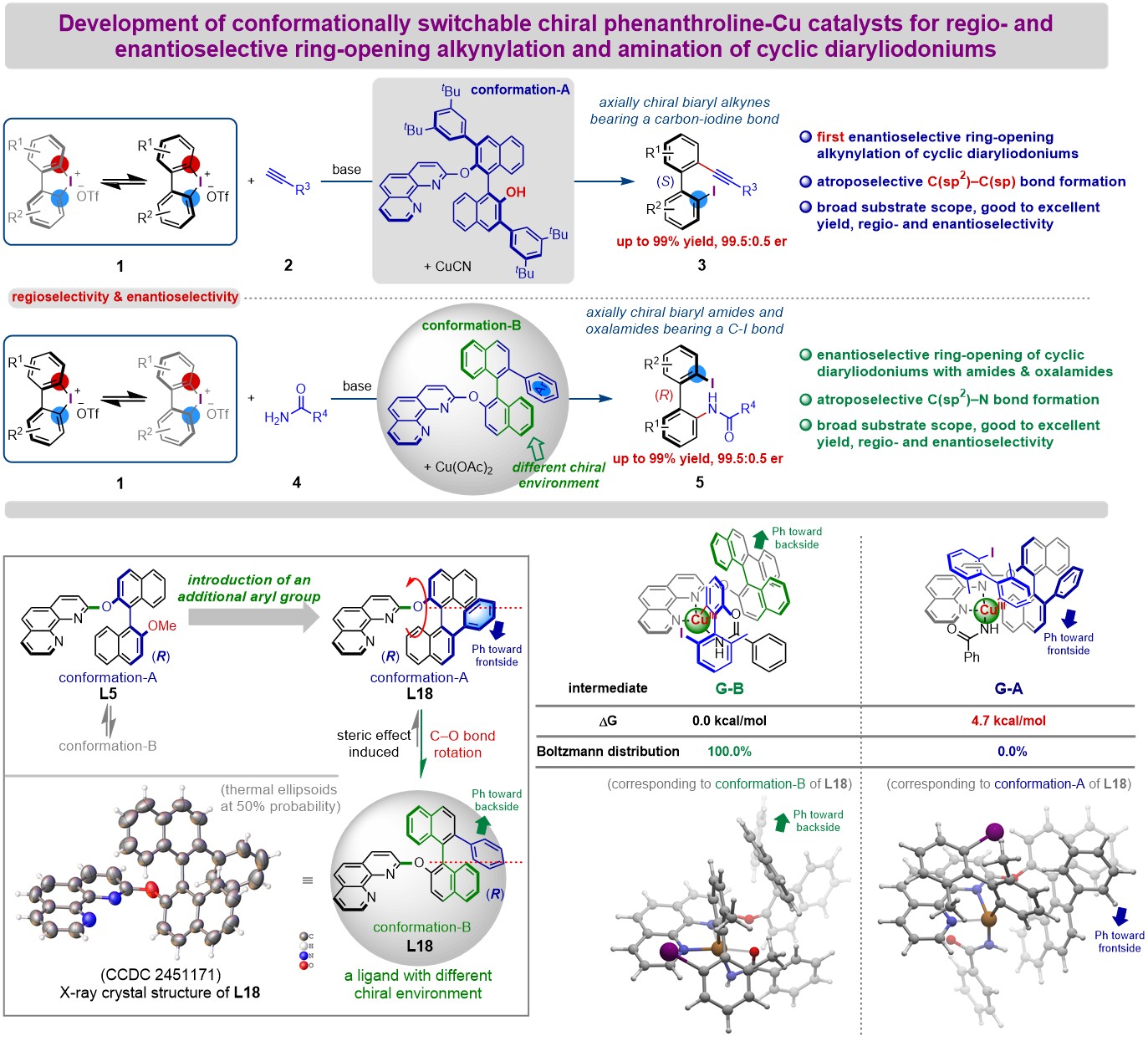

我校张志鹏教授/岑守义老师团队以不对称催化和手性分子的合成为主要研究方向,长期致力于原创性新型手性催化剂的设计、发展和应用研究。为了发展不对称催化合成含炔烃结构的轴手性联芳基化合物的新方法,该团队设计发展了一种原创性的构象可切换的轴手性菲咯啉铜催化剂,利用该催化剂首次实现了联芳基碘鎓盐的高对映选择性开环炔基化反应;同时,也以酰胺或者草酰胺为亲核试剂,实现了联芳基碘鎓盐的高对映选择性开环胺化。机理研究证明,催化剂活性中心远端的大位阻取代基团以及配体中酚氧负离子与碘鎓盐之间的离子对相互作用,是实现高对映选择性炔化反应的关键。而在胺化反应中,具有不同优势构象的轴手性菲咯啉配体所提供的不同的手性环境,是影响反应对映选择性的关键因素。该研究不仅为含炔烃结构的轴手性联芳基化合物的不对称催化合成提供了一种新方法,更揭示了手性催化剂的柔性和构象在不对称催化中的重要性。

图1. 构象可切换的轴手性菲咯啉-铜催化剂的设计及其在轴手性分子合成中的应用

我校化学与分子工程学院张志鹏教授、南开大学彭谦教授和合肥工业大学朱元元教授为该论文的通讯作者,我校化学与分子工程学院博士研究生刘艳飞、硕士研究生麻玉贞和南开大学博士研究生刘培志为该论文的第一作者。该研究工作得到了中国科学院上海有机所/上海交通大学丁奎岭院士的悉心指导,得到了华东理工大学田禾院士和朱为宏院士的指导和支持。该研究工作得到了国家高层次人才计划、国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、上海市自然科学基金、天津市自然科学基金,上海市“超级博士后”激励计划、天津市物质绿色创造与制造海河实验室、华东理工大学材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心和南开大学有机新物质创造前沿科学中心的资金支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202514745