近日,我校化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心张琦、曲大辉、费林加研究团队在动态聚合物低碳化学回收方面取得研究进展。相关研究成果以“Supramolecular Chemical Recycling of Dynamic Polymers”为题在线发表于《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology,2025, 10.1038/s41565-025-02041-9)。

现代社会的可持续发展目标要求经典高分子材料从传统的线性工业模式向循环生产模式转变。开发可闭环化学回收的新型高分子材料为实现未来塑料循环经济提供理想的化学解决方案。当前的可闭环化学回收高分子设计思路主要聚焦于分子工程策略,例如通过取代基效应精细调控环状单体分子的环张力,以设计兼具聚合性和解聚性的“近平衡聚合物”(ΔGp ~ 0)。然而,这一策略在本质上需要牺牲聚合性以提升解聚性,在单一封闭体系中难以突破热力学的焓熵补偿原则限制,解聚过程往往需要溶剂或热量作为熵驱动力以实现高效解聚,这使现有高分子的闭环化学回收工艺往往伴随着较高的碳排放(溶剂、分离、加热等)。如何突破现有化学回收技术的局限性、开发低碳、无溶剂、甚至无催化剂的聚合物到单体的回收技术仍然是一个开放式挑战。

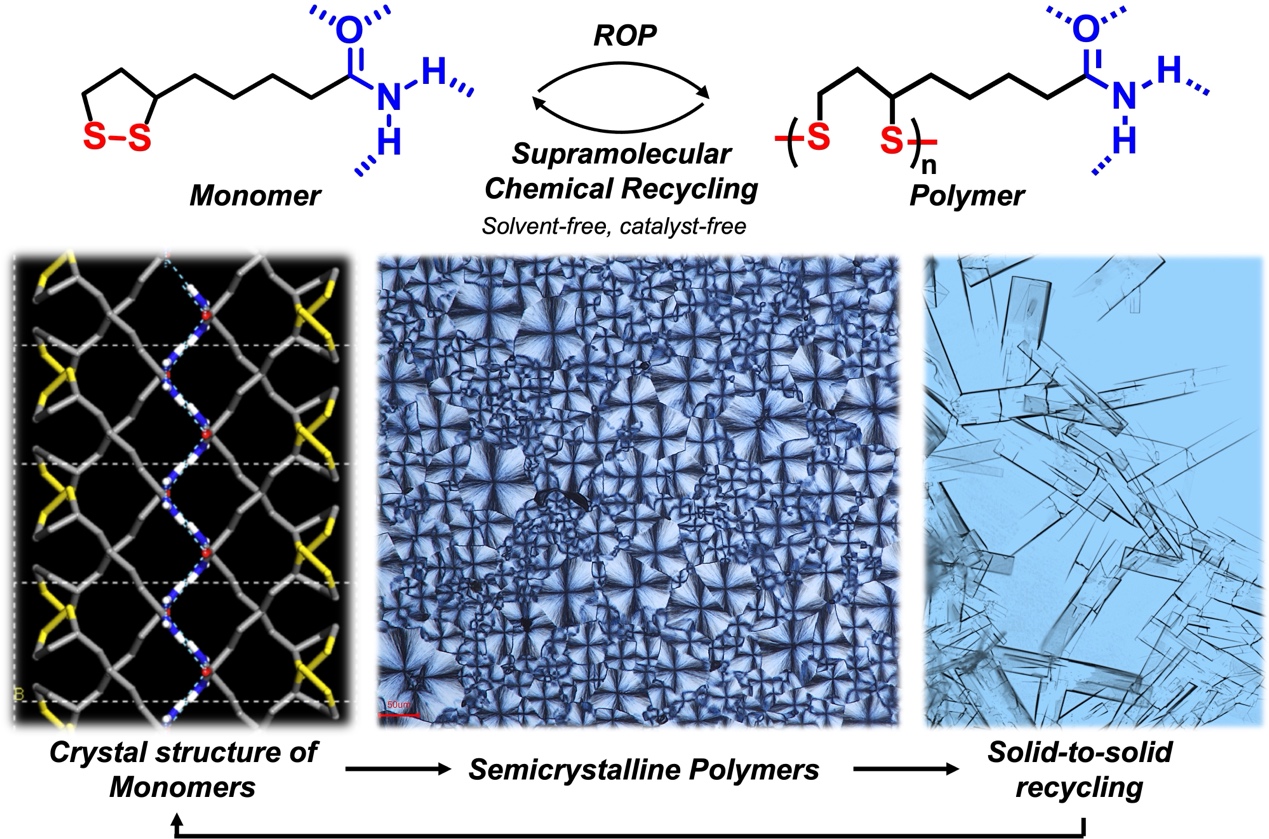

在此背景下,团队成员提出面向动态聚合物的“超分子化学回收”新思路,实现了一系列动力学稳定的聚二硫材料在无催化剂和无溶剂条件下的聚合物-单体可逆转化。该策略通过结合两种动态化学平衡——侧链的氢键自组装堆叠与主链的动态共价聚合,有效可逆调控单体-聚合物平衡。基于这一原理,研究人员成功合成了热力学亚稳态但动力学稳定的聚二硫材料,其具有高结晶性和可调力学性能。在120°C的温和热激活条件下,该塑料可高效回收为结晶单体,单体纯度超过90%。这些单体可再次聚合生成与原始材料性能相当的聚合物。研究人员进一步利用生命周期评估方法定量计算了聚合物到单体回收工艺的碳足迹,结果表明无溶剂的超分子化学回收工艺每回收1 kg聚合物只需要排放0.36 kg二氧化碳,相比于传统的溶剂回收工艺,节省了99%的碳排放,展现了低碳化学回收的优势。

论文第一作者为邓媛昕,回收工艺碳足迹评估由美国普林斯顿大学罗弘熙合作完成,论文通讯作者为曲大辉教授、费林加教授、张琦教授。该工作得到了田禾院士的指导支持,并受到了国家自然科学基金、上海市科学技术委员会等项目的资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-025-02041-9