近日,国际顶级学术期刊 Nature Aging 以“Fluorescence lifetime clocks quantify senescence and aging”为题,在线报道了我校化学与分子工程学院郭志前教授、朱为宏院士团队在化学、生物学和分子影像交叉领域取得的重要突破。该研究创新提出“自上而下”的衰老量化研究策略,建立基于荧光寿命成像的衰老检测(S-FLIM)新方法,通过分子工程化杂交发展新型黄菁类染料,成功构建超敏分子探针“荧光寿命衰老时钟”(Fluorescence Lifetime Aging Clock),实现从细胞到生物个体衰老进程的动态检测与长寿个体鉴定,为衰老生物学研究和抗衰老干预研究提供可视化的新型技术手段。

衰老是全球人口老龄化背景下的核心科学问题,其特征是时间依赖性的功能衰退,与多种慢性疾病密切相关。然而,当前量化衰老的方法主要依赖于表观遗传学时钟(如DNA甲基化时钟),这些技术需多步DNA提取和体外PCR扩增,难以实现活体、原位、实时检测。如何将DNA甲基化这一“静态”指标转化为动态、可视化的“读数”一直是领域内的挑战。

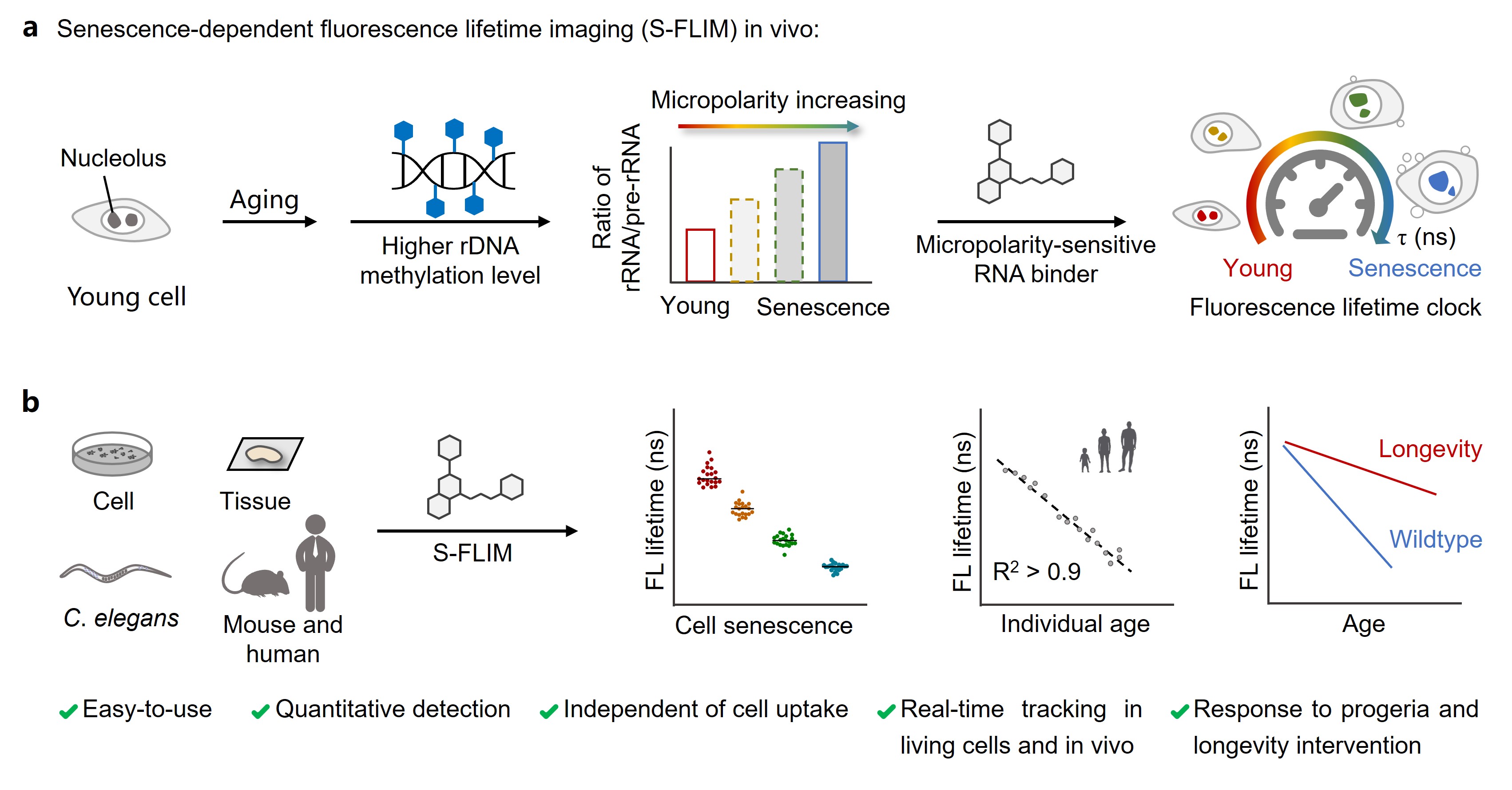

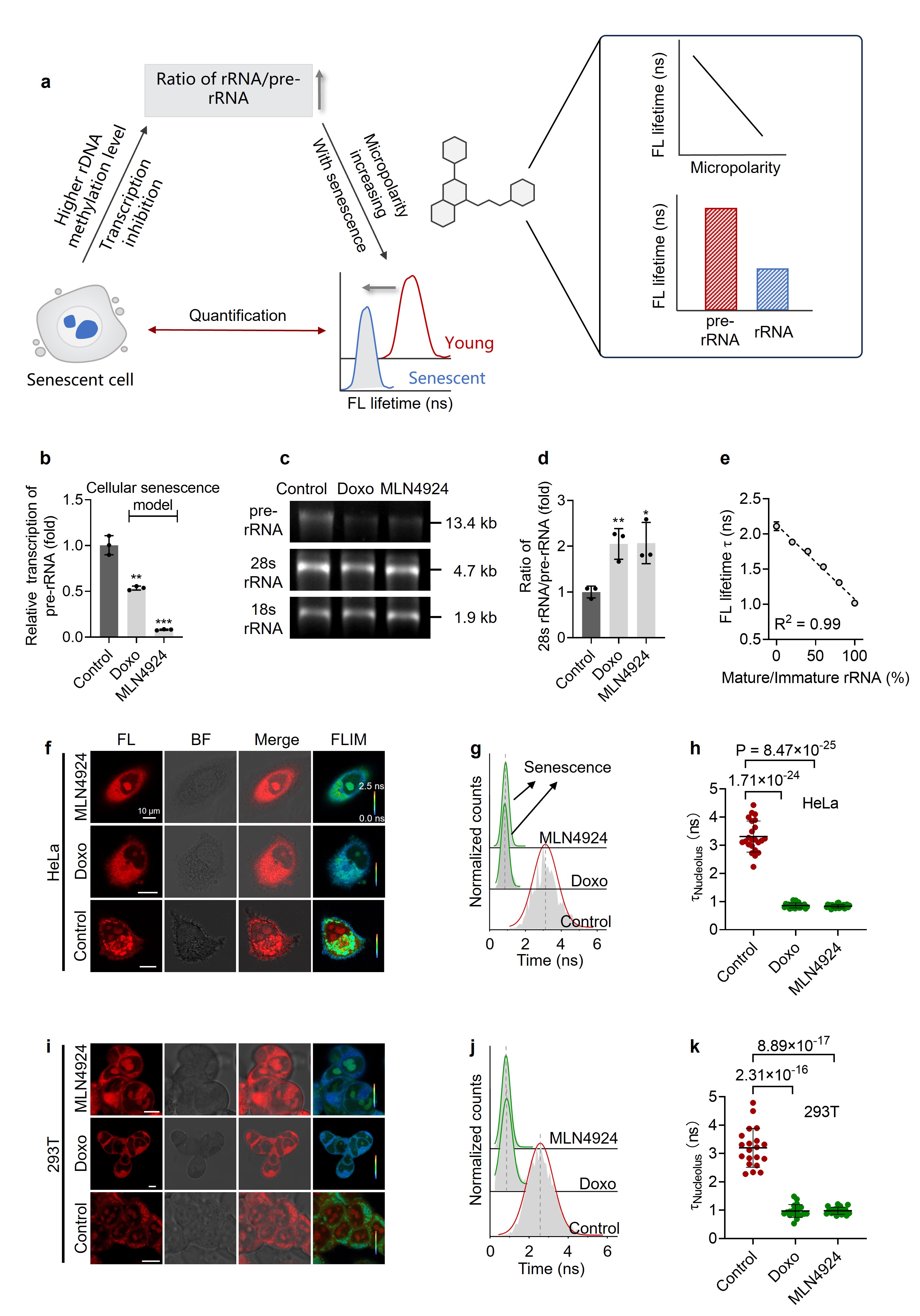

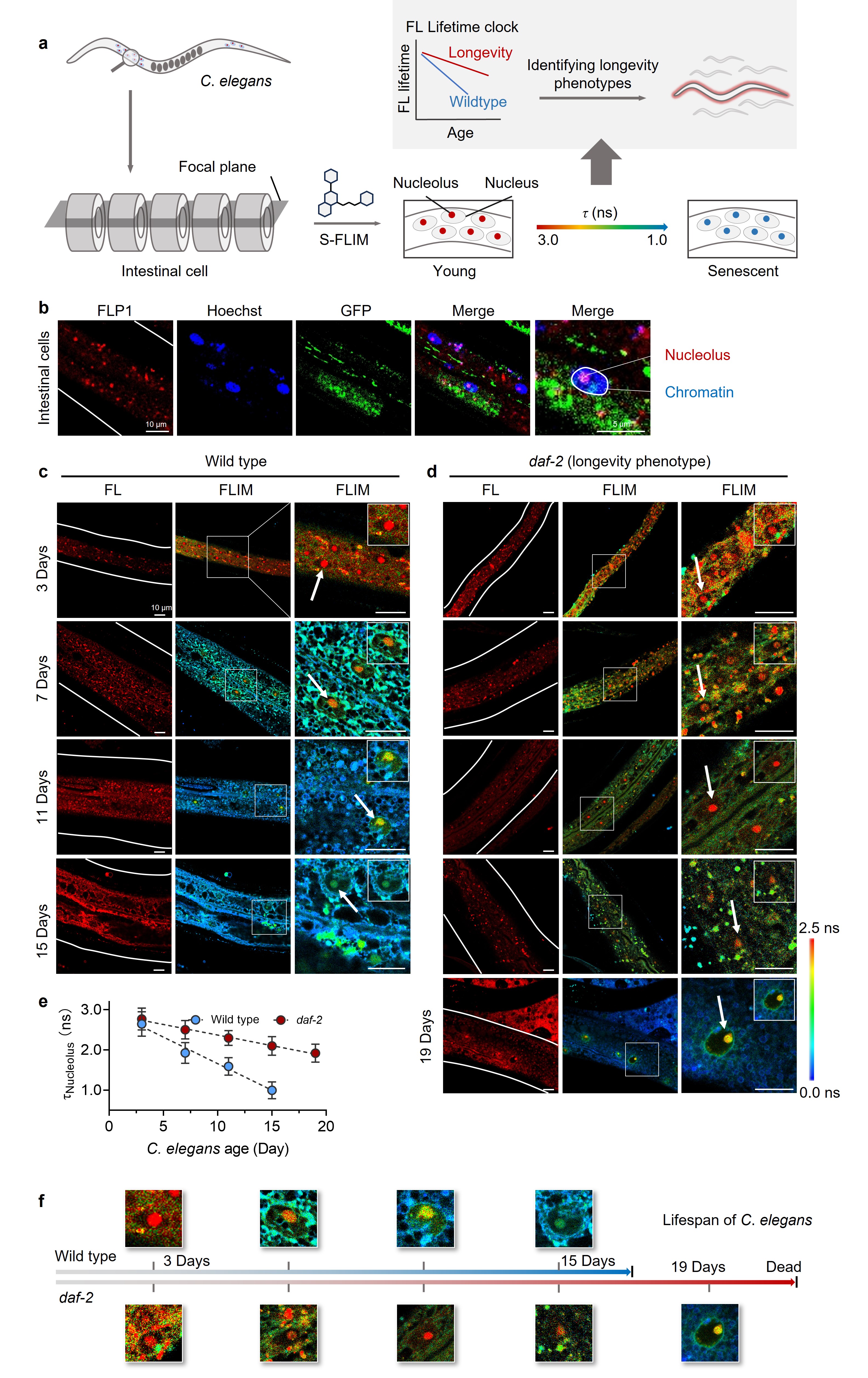

研究团队长期致力于高性能荧光染料的应用基础研究,发展了自主设计的杂交新型黄菁染料,提出基于荧光寿命成像S-FLIM的时空分辨生物传感检测衰老策略。核仁是细胞核内由大分子聚集形成的重要无膜细胞器,在细胞衰老过程中,其伴随的DNA甲基化变化会引起成熟rRNA与前体rRNA比例的改变,从而导致核仁凝聚体微极性的动态变化。

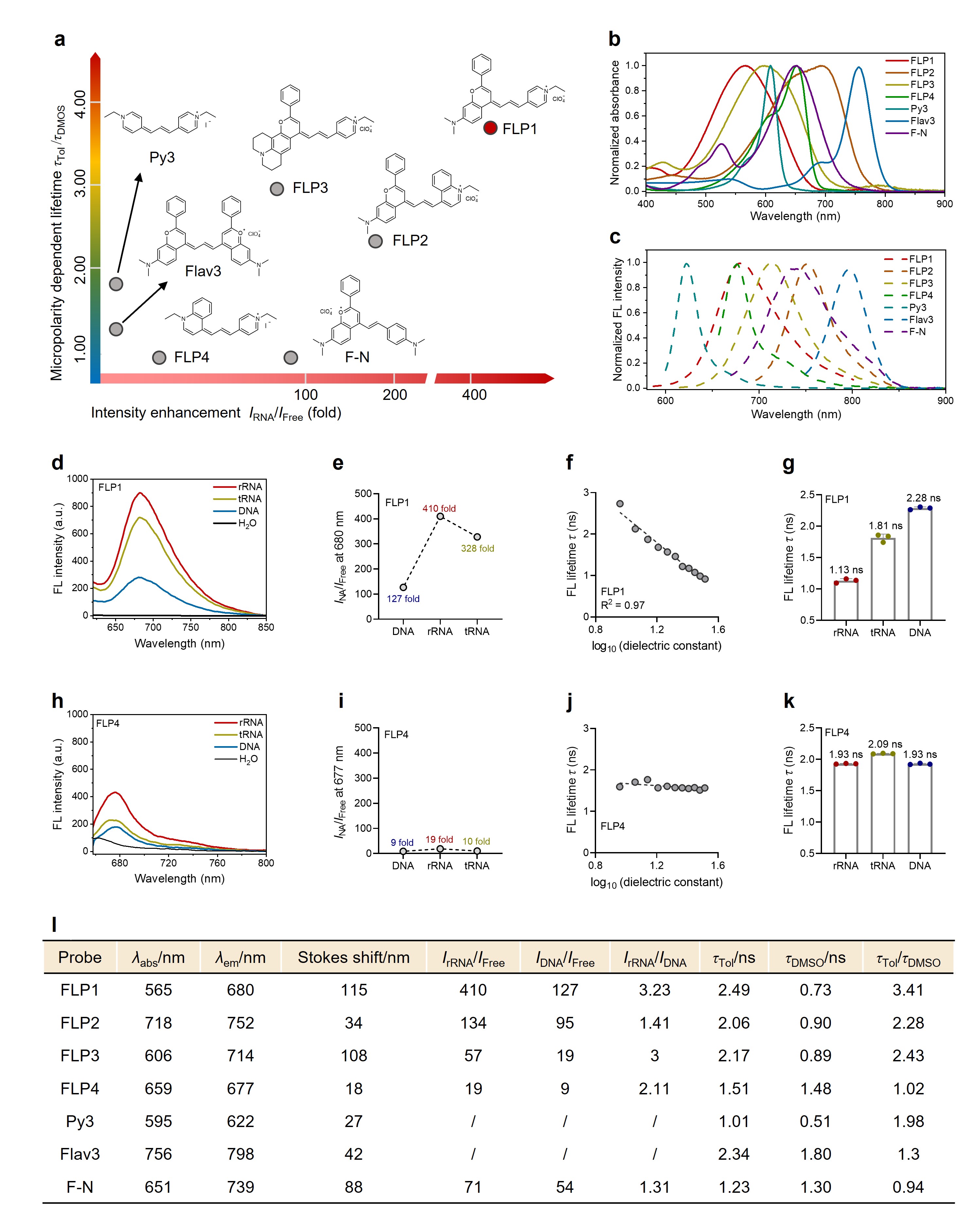

S-FLIM策略中,核心目标染料FLP1在结合rRNA后可产生高达410倍荧光增强,其荧光寿命与核仁微极性线性相关,能够直接反映细胞衰老状态。通过S-FLIM技术,实现了增殖细胞与衰老细胞的有效区分,并能够识别衰老的早期表型,为衰老生物学研究提供了高时空分辨、可视化的新型分析手段。

该研究工作的主要进展为:(1)分子工程化建立微极性敏感染料:设计并开发不对称黄菁染料FLP1,该染料能高效结合核糖体RNA(rRNA),其荧光寿命对核仁微极性变化表现出高度灵敏的响应特性;(2)实时动态量化:利用荧光寿命成像技术克服传统荧光强度检测易受光照功率、探针浓度等因素影响的局限,实现了对细胞衰老过程的实时、定量化描述;(3)跨尺度应用兼容:无需样本裂解,可在活细胞、组织乃至活体动物水平直接成像,将检测时间缩短至 1.5 小时,显著提升了衰老研究的时效性与实用性。

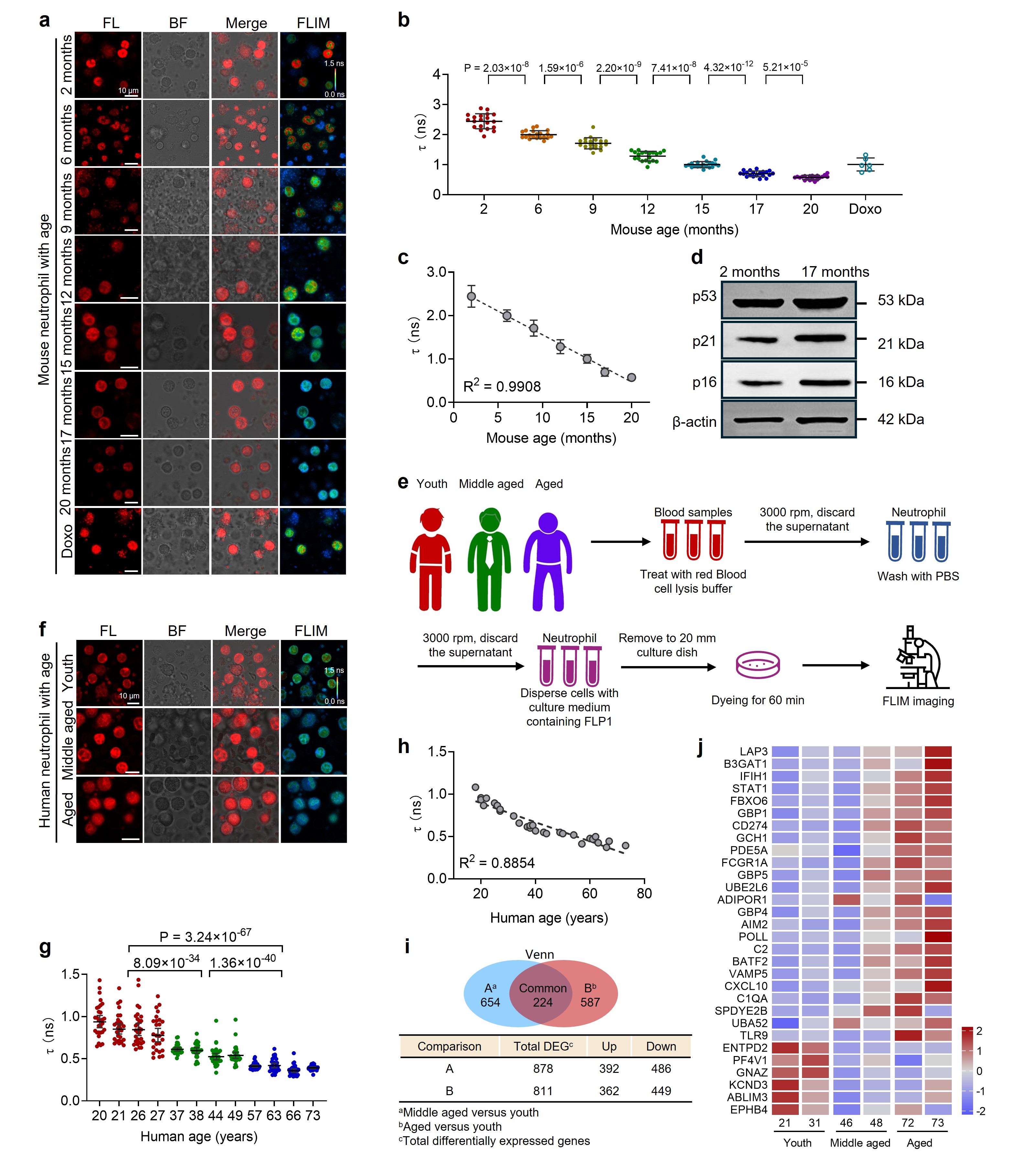

基于S-FLIM技术,研究团队成功建立了荧光寿命衰老时钟,并实现长寿个体鉴定:小鼠实验中,FLP1荧光寿命随年龄增长线性下降,并在早衰模型中验证其高度敏感性。对于人类志愿者(18-73岁)血液样本的测试数据显示,中性粒细胞荧光寿命与年龄高度相关,且与转录组学和DNA甲基化数据一致,体现了 S-FLIM 在跨物种衰老量化研究中的可靠性。在模式生物线虫中,S-FLIM实现了活体中实时衰老监测。长寿突变体daf-2的荧光寿命衰减斜率显著缓于野生型,19日龄daf-2线虫的核仁荧光寿命相当于野生型7日龄水平,直观可视化揭示了长寿表型中衰老进程的动态延缓。这些研究结果表明,荧光寿命衰老时钟能够跨物种、动态、定量地反映衰老状态,为衰老生物学研究及长寿机制解析提供了强有力的工具。

S-FLIM技术显著优势在于:(1)高分辨率与实时性:可在单细胞水平解析衰老异质性,无需破坏样本;(2)跨物种适用性:从线虫到人类均验证其普适性;(3)临床转化潜力:结合血液样本易获取特性,有望用于个体化衰老评估、抗衰老药物筛选及疗效监测。面向未来,S-FLIM策略将推动衰老细胞图谱构建、器官特异性衰老轨迹解码,并在临床中用于患者分层、干预措施优化,为延长健康寿命提供技术支撑。

该研究工作主要由燕宸旭副教授、刘才齐博士共同完成,郭志前教授为文章通讯作者。工作得到了朱为宏院士和田禾院士的悉心指导,上海科技大学生命科学与技术学院朱焕乎教授、上海交通大学医学院附属仁济医院消化科朱明明副主任医师等亦给予大力支持。该研究得到了材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心、光敏产品研究中心、国家重点研发计划专项、国家杰出青年科学基金、国家优秀青年科学基金等项目支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s43587-025-01001-1