近日,我校化学与分子工程学院,费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心田禾院士、马骧教授团队在纯有机磷光材料研究方面取得重要突破,相关成果以“Full-Color Programmable High Temperature Afterglow Polymers Based on Single-Molecule Emitters”为题,发表于《自然·通讯》(Nature Commun. 2025, 16, 9668)。

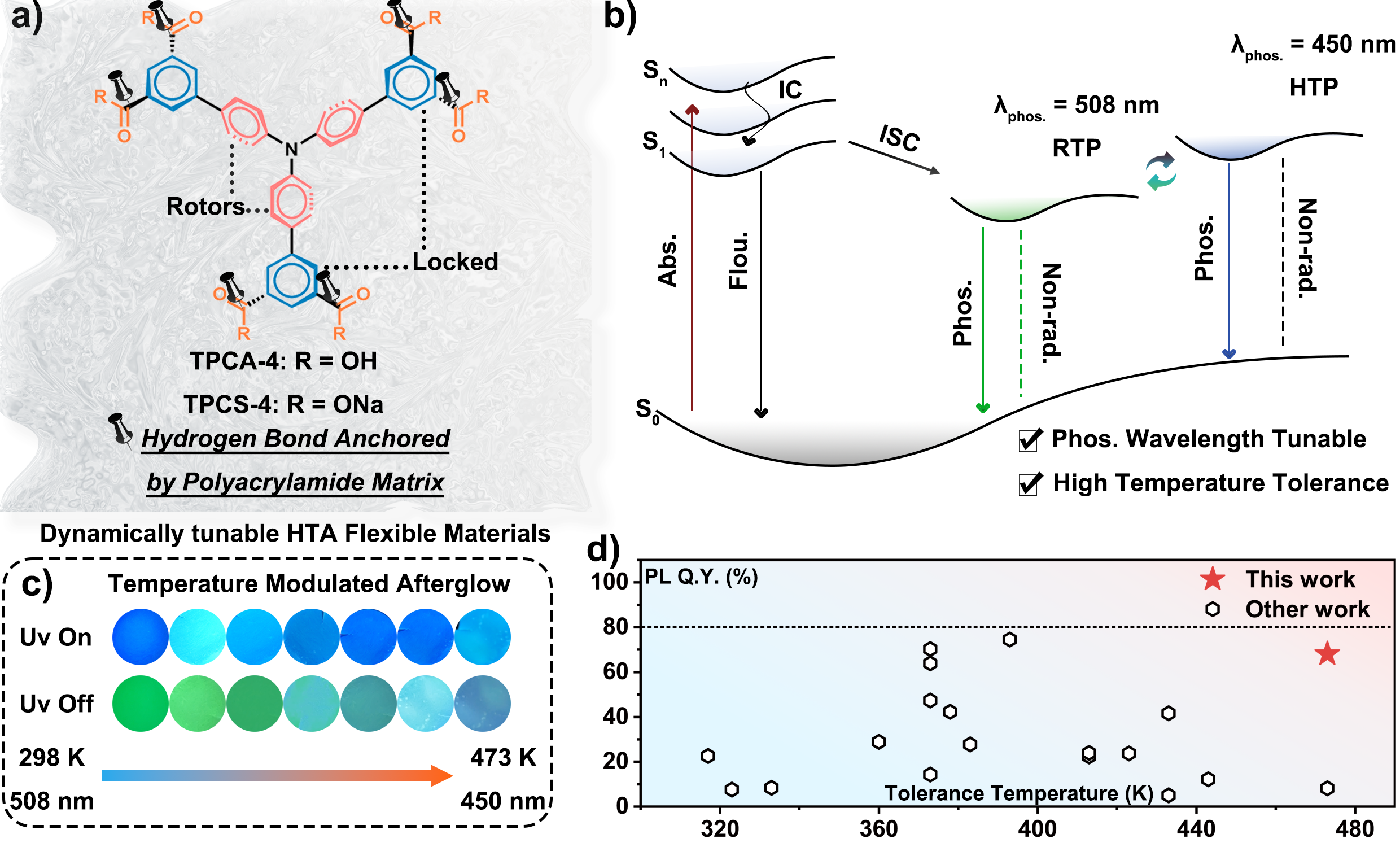

有机磷光材料因长寿命、大斯托克斯位移等特性,在防伪和传感领域潜力巨大,但高温下分子热振动易猝灭发光。此前研究多聚焦室温环境,限制了其应用场景。马骧团队采用主-客体锚定策略:以富氢键的聚丙烯酰胺为基质,含单键转子的三苯胺衍生物(TPCS-4)作为发光单元,成功开发了一种可编程高温余辉聚合物。得益于氢键网络对分子热运动的大幅度抑制,该材料在室温下磷光发射寿命长达836 ms,发光量子产率高达61.7%,且在423K高温下仍可以保持长达5秒的余辉。进一步的研究揭示了TPCS-4中单键转子在高温下可以经历旋转从而驱动三重态激发态(T₁)构型转变,最终导致磷光波长蓝移。该研究打破了之前Kasha规则对于发光波长的限制,在单一发色团的条件下同时实现了高温耐受与波长可调(508nm蓝移至450nm)的动态余辉,拓宽了纯有机磷光材料的使用条件和应用场景。

文章的通讯作者为马骧教授和孙思宇博士,博士生徐卓然与黄宇峰为共同第一作者,研究工作得到了田禾院士的悉心指导。该研究得到了国家自然科学基金基础科学中心、国家杰青项目和国际合作重点项目等基金的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64677-4