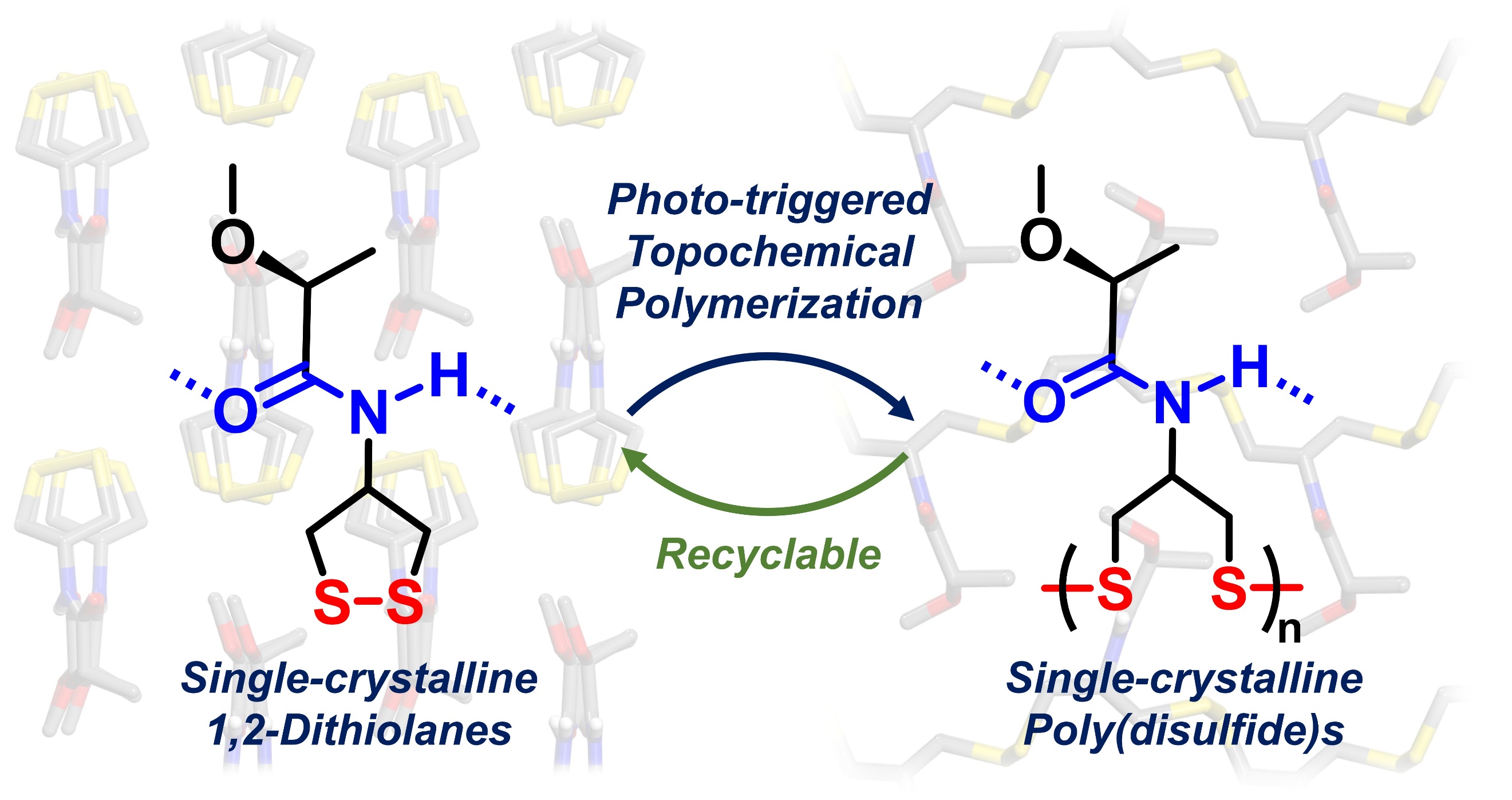

近日,我校化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心张琦课题组在动态聚合物精准合成方面取得研究进展,成功制备出原子精准的单晶聚二硫材料。相关研究成果以“Single-crystalline Poly(disulfide)s Enabled by PhotoTriggered Topochemical Ring-Opening Polymerization of 1,2-Dithiolane”为题在线发表于《美国化学会志》(JACS,2025, 10.1021/jacs.5c14450)。

动态高分子是一类由可逆化学键(例如非共价键、动态共价键)连接形成的聚合物,由于其本征动态性,近年来在自修复材料、可循环聚合物、智能材料、可穿戴柔性材料等方面展现应用前景。然而,在体系中低键能、可逆断裂的动态共价键,往往使得聚合物的精准合成相比于经典高分子更加挑战。例如,以二硫键为动态连接方式的聚二硫材料,是一类近年来新兴的动态高分子,但现有的可控聚合技术主要依赖于溶液相的碱催化的阴离子开环聚合或酸催化的阳离子开环聚合,其聚合转化率受限于热力学驱动力的限制,难以突破80%,且立体规整度难以精准调控,得到的聚合物样品往往呈现非晶态、或低结晶性,限制了该类聚合物向结晶型材料的发展和应用。

张琦教授课题组一直聚焦二硫动态高分子的基础与应用研究(JACS,2022, 144, 2022),课题组成立以来已初步建立了一系列环状二硫单体分子库,解析了超过50个环状二硫单体分子的X射线单晶结构,报道了一系列基于手性二硫小分子的超分子螺旋组装单晶结构(JACS, 2022, 144, 4376; 2023, 145, 6976)。为了进一步拓展分子结构库,研究人员利用分子工程策略,重新设计了氨基修饰的二硫五元环,并与手性羧酸缩合得到手性酰胺环状二硫单体。在利用X射线单晶衍射解析单体结构时,研究人员意外发现了其中有一个单体晶体的解析结构居然是开环的线性二硫而不是预期的环状二硫,即得到了单晶二硫聚合物。这一偶然得到的实验结果立即引起了研究人员的注意,因为单晶聚合物一直是高分子合成的基本挑战之一,尤其对于这类基于可逆化学键的动态高分子。随后,研究人员仔细研究了该分子AD4的晶体测试条件,发现原来是测试过程中用于检测的X射线促进了单体单晶到聚合物单晶的自发转换,且这一过程与测试温度高度相关:同一批AD4晶体,在低温(100 K)下测试为环状二硫,而在200 K及以上温度测试的结果是线性聚二硫(PAD4)。这是世界上首个文献报道的聚二硫单晶结构,收录于剑桥晶体数据中心(CCDC: 2479995),成为该类动态高分子迈向精准合成的重要一步。

除了X射线以外,紫外光和部分可见光(365 nm ~ 405 nm)也可以驱动单体到聚合物的单晶光聚合过程。研究人员利用一系列先进表征技术联合表征了这一动态化学过程:1)单颗粒拉曼光谱、X射线单晶/粉末衍射、差示扫描量热分析表明固态下环状二硫到线性二硫的定量转化;2)红外光谱分别表明光聚合前后样品的氢键键合方式的转变;3)电子顺磁波谱表征了光照过程中固态样品中硫自由基活性物种的存在,并进一步通过荧光标记的方法进行了验证。得到的单晶聚二硫材料展现了独特的性质:相比于溶液相制备的聚合物,单晶聚二硫展现出优越的热稳定性,其熔点和热分解温度高达250摄氏度,且单晶样品在绝大多数溶剂中都能够稳定存在,仅仅在六氟异丙醇中缓慢溶解。这在动态高分子中并不常见,尤其是对于聚二硫材料。这种独特的稳定性主要由于单晶环境下侧链氢键发生接近完美组装,热力学非常稳定,且高分子骨架赋予的多价协同组装氢键也进一步提升了聚合物链的链运动活化能。因此,这个体系展现了共价-非共价协同相互作用可以构筑高性能超分子材料。

该研究实验工作主要由我校化学基地210班本科毕业生朱正彬(独立第一作者)在其毕业设计期间完成,论文通讯作者为张琦教授。单颗粒晶体的拉曼光谱原位测试得到了徐弋凯特聘研究员的合作支持,X射线单晶衍射解析得到了华东理工大学分析测试中心的刘秀军老师的技术支持和指导。该工作得到了田禾院士、曲大辉教授的指导支持,并受到了国家自然科学基金、上海市科学技术委员会等项目的资助。

华东理工大学“化学拔尖学生培养计划2.0基地”依托化学院和化学一级学科开展人才培养,2021年获教育部批准建设,每年从化学类、化工类、材料类新生中通过笔试、面试选拔20名学员。该项目由我校田禾院士领衔,兼具多位国内外大师等优越教学资源而创建,旨在培养具有家国情怀和国际视野、能攀登学术高峰、引领科技前沿的化学专业人才。本成果作为基地班本科生独立开展高水平科研工作的典范,反映了该项目计划在我校化学院的执行已取得初步成效。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c14450