近日,我校化学与分子工程学院曲大辉教授/童非副教授团队在动态有机小分子晶体材料的形状可控裁剪研究方面取得重要进展,相关成果以“Shear Force Cropping Organic Molecular Crystals Based on Adaptive Hydrogen Bonding Network Reconstructions”为题发表于《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)。

有机小分子晶体的形状预测与精准构筑是材料科学领域的长期挑战。由于晶体生长遵循能量最低原则,其最终形貌是结果导向的,难以通过堆积模式进行系统性设计和构筑。此外,大部分有机晶体通常被认为是脆性的、易碎的,其本征脆性使其难以在外力作用下进行精密加工。尽管可以通过精准的分子间力设计和调控,赋予有机小分子晶格动态柔性,已经实现晶体在外力作用下的弯曲、承重、编织复杂形状等柔性晶体的发展。然而,这些晶体的形状可控编辑问题仍未解决,在受外部剪切力时仍易于沿能量最低的解理面断裂,而非沿着外力方向发生期望的形变,这使得其形貌的精准控制依然未能实现。这些内在限制在很大程度上阻碍了小分子晶体的可控生长与可加工性,成为其在现代精准制造与高度集成化应用中的关键技术瓶颈。

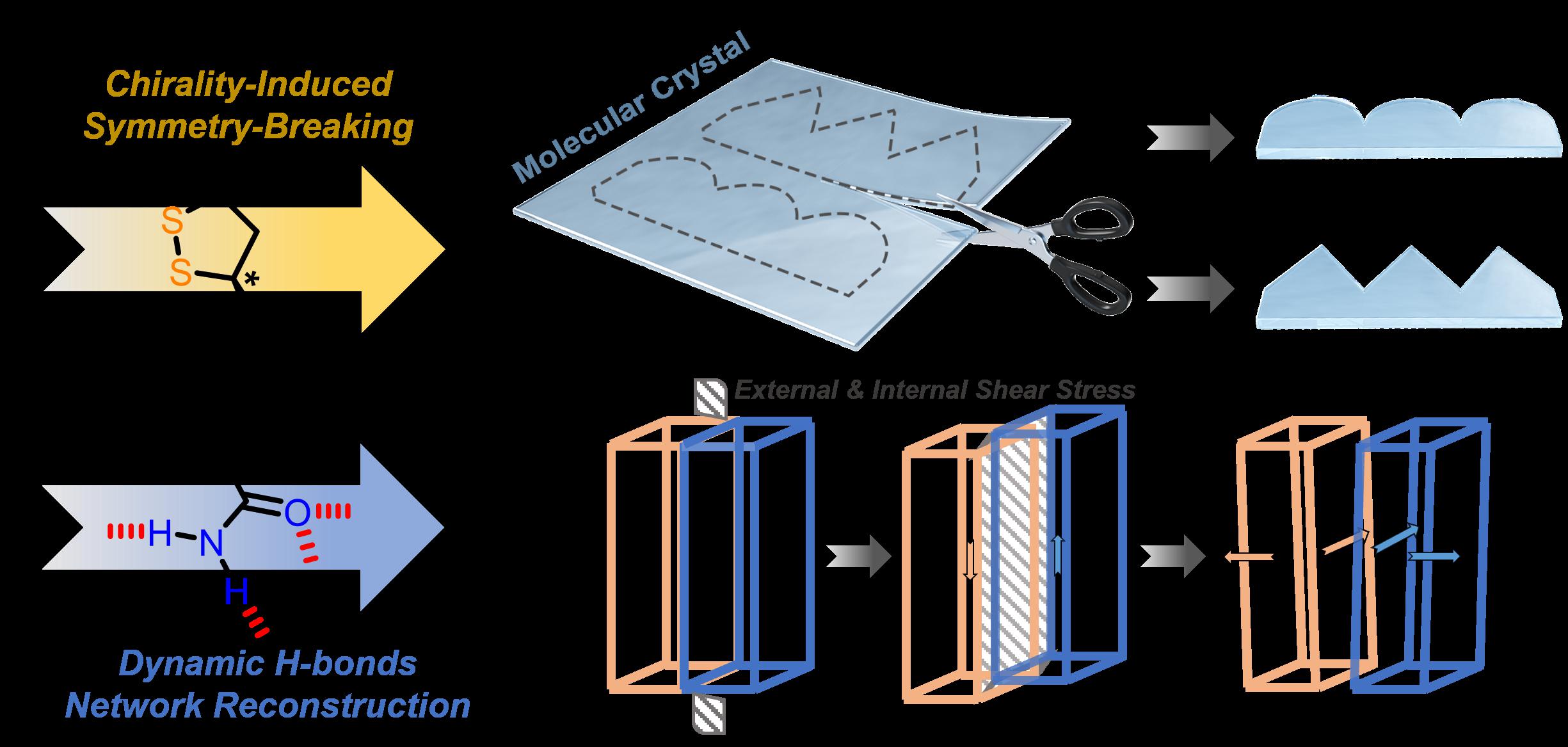

近期,曲大辉与童非研究团队报道了一种可以用日常普通剪刀任意裁剪形状的有机小分子单晶。此晶体展现了包括三角波浪、半圆波浪、不规则五边形及星形等复杂形状的成功裁剪,无需激光刻蚀等复杂手段,无论是在直线还是曲线方向,以及多种温度环境(包括液氮低温处理后)均能形成边缘清晰、表面平整的切口,且无随机碎裂现象,以上证明了其具备任意形状的精准裁剪能力。这种独特的力学性能源于精巧的分子设计,该分子晶体的设计基于具有立体手性中心的硫辛酸衍生物,通过手性诱导的对称性破缺效应,在原本刚性的分子晶格中引入了动态氢键网络。这一网络赋予了材料独特的能量耗散机制,即当受到外部剪切力作用时,动态氢键能够迅速重构以有效吸收和耗散剪切应力,从而在宏观上维持晶体在剪切过程中的完整性。这种设计不仅克服了传统有机晶体固有的脆性问题,也为其在功能器件等领域的实际应用提供了坚实基础。

此外,该晶体还能有效抵御由光照引发的内部应力。其分子结构中含有光敏1,2-二硫戊环基团,在365 nm波长的紫外光激发下会发生自发开环聚合,这一化学过程在晶格内部引入了巨大的内应力。然而,动态氢键网络仍能通过高效的结构重构来适应这种光生内应力,使得晶体在经历光化学反应后,依然能保持其长程有序的结构和完整的宏观形貌。这一过程还伴随着晶体宏观物理性质的提升,其表面杨氏模量与硬度均有显著增长。这项工作不仅展示了一种实现机械剪切晶体形状的有效策略,也为开发新型光响应智能材料提供了富有价值的分子设计新思路。

图片说明:立体手性中心诱导的对称性破缺效应在动态二硫小分子的晶格中诱导形成动态的氢键网络,在外部机械力或光生内应力下发生重构以耗散能量

该论文以华东理工大学为第一通讯单位,论文第一作者为化学与分子工程学院博士后林慧耀,通讯作者为曲大辉教授,Ben L. Feringa院士与童非副教授。该工作得到了田禾院士的悉心指导。该研究成果获得国家自然科学基金、材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心、上海市教委、上海市科委与费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心等资金支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.5c10822