近日,我校化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心解永树教授和李其兆副教授团队在《美国化学会志》上发表了题为“Intersected Bicyclic N-Confused Corrole Dimers with Tunable Aromaticity and Topological Chirality”的研究论文,在线报道了课题组在异卟啉二聚体研究方面取得的最新研究进展。

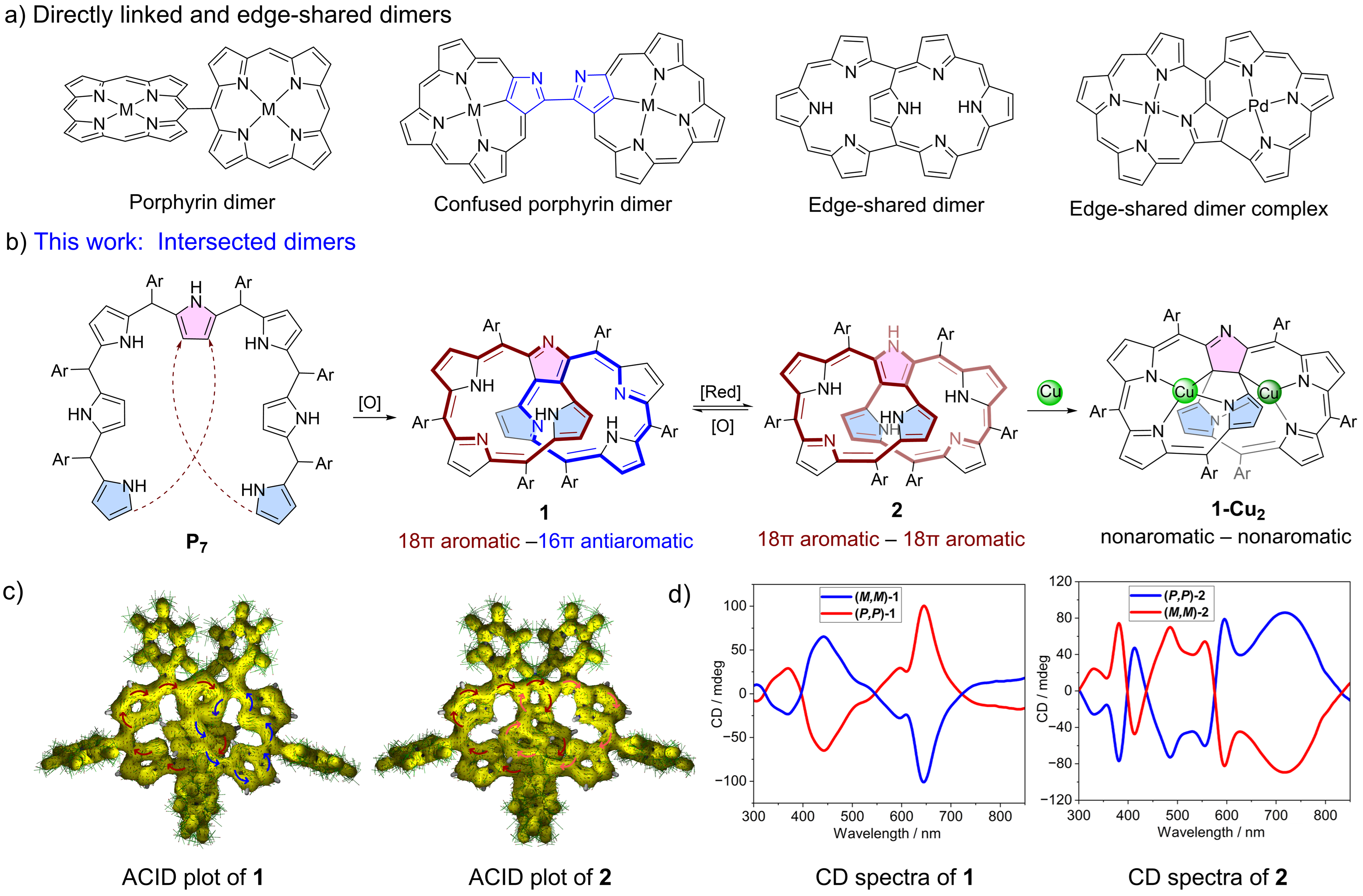

卟啉类大环分子具有突出光电性能,广泛存在于叶绿素、血红素等自然界功能体系,被誉为“生命色素”。通过改变卟啉大环母体结构得到的卟啉类似物异卟啉,往往具有更加丰富独特的结构与性能。而将两个异卟啉单元连接形成的二聚体 (图a),则具有分子内能量/电子转移、双光子吸收和非线性光学等独特性能。其中,较为典型的边共享异卟啉二聚体为双空腔结构,具有潜在的多重共轭大环路径、电子转移、芳香性和双金属配位等性质 (图a)。但传统方法合成的二聚体,其结构单元往往具有刚性平面结构,难以实现手性拓扑结构。

本研究在合成长链七吡咯烷柔性前体P7基础上,将其在 DDQ/CH2Cl2加热回流,可得到交叉连接的双环 N-错位咔咯二聚体1和2,其两个末端吡咯环的α-碳原子与中间吡咯环的两个β-碳原子交叉连接,形成了独特的交叉连接拓扑结构 (图b)。实验与理论计算研究结果表明,1和2分别表现出 (18π)芳香性-(16π)反芳香性和 (18π)芳香性-(18π)芳香性 (图c),两者可通过氧化还原反应相互转化。值得一提的是,2的芳香性能够通过溶剂极性来调控,极性增大,其芳香性增强。此外,1和2均可以螯合铜离子形成具有(18π)芳香性非芳香性特征的单Cu(III)配合物和非芳香性非芳香性的双铜配合物 1-Cu2。研究表明,双铜配合物 1-Cu2存在Cu(II)-Cu(III)配合物与Cu(II)-Cu(II)-自由基的动态平衡。本文所构筑的二聚体及其配合物具有独特的交错连接的永久手性拓扑结构,因而其均可拆分为一对手性对映体 (图d)。其中,对映体2具有最大不对称吸收因子,|gabs| 最高可达 0.015 (718 nm)。本文通过长链多吡咯烷的氧化环化反应,成功构建了一类具有独特交叉连接拓扑结构和芳香性可控的新型双环异卟啉二聚体,为开发金属自由基多自旋系统和持久手性分子提供了一类具有应用前景的研究平台,有望推动近红外光手性材料、分子基磁体和自旋电子器件等领域的发展。

该研究主要是由我校已毕业的黄艳萍博士和李其兆副教授在解永树教授指导下完成的,并得到了田禾院士的悉心指导。此外,我校的李成杰副教授、朱彬老师,杭州师范大学李世军教授,北京科技大学姜建壮教授、王海龙教授,瑞典 Hans Ågren教授和 Glib Baryshnikov 博士等在机理研究、晶体解析和理论计算等方面提供了诸多支持。

本研究得到了国家自然科学基金重点、面上与青年项目、上海市青年科技启明星、浦江人才、上海市自然科学基金、上海市优秀学术带头人项目、材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心以及上海科技重大专项等项目的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c08284