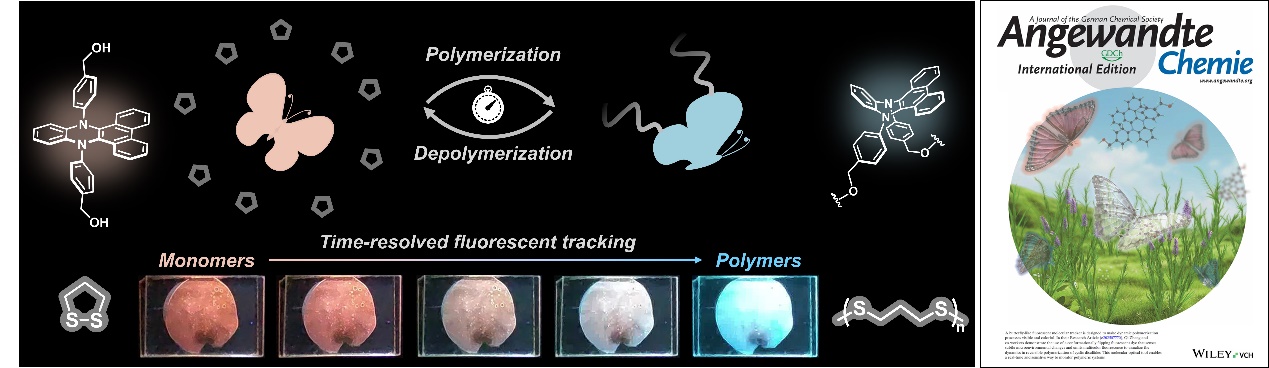

近日,我校化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心张琦教授课题组在动态聚合物荧光可视化监测方面取得研究进展。相关研究成果以“A Butterfly-like Fluorescent Tracker for Dynamic Polymers”为题发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.2025, e202507770),入选当期封面。

动态聚合物(Dynamers)因其可逆的组成变化和闭环回收特性,在可持续材料和智能材料领域展现出应用潜力。然而,目前针对动态聚合物的表征手段主要依赖于核磁波谱、凝胶排阻色谱等技术,往往需要繁琐的样品制备和前处理,针对聚合物的动态演变过程难以实现实时、原位、非侵入性监测。发展针对动态聚合物的荧光可视化表征方法对于研究动态演变过程的动力学过程,捕获动态化学系统的中间态具有重要意义。

在本研究中,研究人员利用我校田禾院士原创开发的二氢吩嗪类(DPAC)“振动诱导发光”分子探针(JACS, 2015, 137, 8509)引入到动态聚二硫(JACS, 2022, 144, 2022)体系中,实现了对聚二硫体系微观动态性(链生长、构象、团聚、聚合/解聚)的高灵敏度、非侵入式、实时原位光学监测。该设计策略的核心理念在于利用DPAC分子探针的激发态构象对于微观限域环境的高度敏感性,以DPAC的结构骨架为聚合物的引发位点,原位生长聚二硫高分子,进而通过聚合物链长增加、构象折叠或链间聚集所引发的微环境空间限制,显著增强对DPAC “翅膀”运动的束缚,进而调控其双发射强度比(I442/I596)的规律性演变。实验表面,聚合物链长增长使溶液荧光从红渐变蓝,溶剂极性或温度变化诱导的构象转变触发双发射强度比的可逆增减;聚合过程实时呈现荧光探针在单体状态(红色荧光)向聚合物态(蓝色荧光)的迁移,而解聚过程则呈现可逆的光谱演变。该机制适用于溶液态和凝聚态体系,为动态聚合物化学提供了普适性光学监测工具。

综上,该工作成功提出了一种用于动态聚合物的比率荧光探测策略。这种高灵敏度、非侵入式的光学技术,为动态聚合物化学和系统化学研究提供了可视化的实时原位监测工具,对于系统揭示聚合物链构象、聚集态、可逆聚合等微观动态过程提供了新思路。这一技术不仅深化了对聚合物动态行为的理解,也为未来设计具有反馈功能的智能响应材料和生物医学领域的动态过程监测开辟了新途径。

该论文的第一作者是华东理工大学化学与分子工程学院博士研究生郑书东,通讯作者为张琦教授。研究得到了田禾院士、曲大辉教授的指导,并获得了国家自然科学基金、上海市科学技术委员会等项目的资助。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202507770