近日,我校化学与分子工程学院王灵芝教授、张金龙教授团队在甲烷光热干重整领域取得最新研究进展,研究成果以“Ternary Schottky-p-n Heterojunction Strategy for Enhancing Photothermal Dry Reforming of Methane”为题发表于Science Advances。

利用甲烷干重整反应(DRM)将温室气体CH4与CO2转化为合成气(H2和CO),为碳资源高值化利用提供了极具前景的技术路径。然而,开发兼具高活性与长寿命的DRM催化剂仍是该领域的核心挑战:一方面,在C-H键有效断裂所需的高温区(>700℃),金属烧结现象普遍存在。另一方面,在金属烧结风险较低的中低温区(<600℃),反应受限于热力学平衡,且逆水煤气变换(RWGS)副反应占据主导地位,导致催化活性与稳定性同步显著下降。光热催化甲烷干重整(PTDRM)借助光热与光电子过程的耦合作用,可在较低温度下驱动DRM反应。但目前PTDRM存在实际光利用率低、合成气生成速率难以媲美热催化、RWGS副反应难以有效抑制等问题,严重制约了其向实际应用的推进。

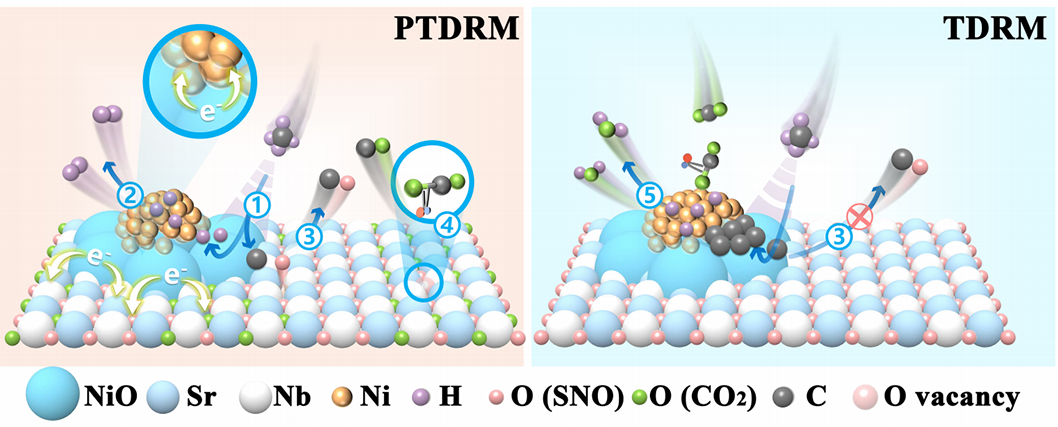

基于此,该团队创新性地提出了一种基于Ni0-NiO-Sr2Nb2O7的三元Schottky-p-n异质结(TSPN)策略。在光辐射下,该TSPN结构通过光诱导的载流子定向分离机制将光生空穴导向并富集于p型NiO位点以增强CH4的光氧化,同时将电子同步导向并富集于n型Sr2Nb2O7(SNO)位点和金属态的Ni0位点,分别用于CO2还原和H2生成。光诱导的空间分离的双还原位点设计,相比黑暗条件(热催化)下CO2还原与H2生成均集中于Ni0的情况,有效抑制了RWGS副反应的发生及其对CO2的竞争性消耗。此外,光激发下有效促进了SNO晶格氧的活化,生成的活性氧物种能高效消除积碳;而生成的氧空位可通过CO2还原反应经Mvk机制再生,从而保障了活性氧的持续供给。该体系在聚光照射产生的500℃条件下,实现了10.54 mol·g-1·h-1的稳定合成气产率,光-燃料效率达28.3%,CH4周转频率为18 s-1。相较于传统热催化,其工作温度降低200-300°C且活性相当,成功破解活性-稳定性的“跷跷板效应”,凸显了光热技术在中低温范围内温室气体绿色转化中的应用潜力。

该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,博士研究生张青青、陈子钰为共同第一作者,王灵芝教授为通讯作者。该工作得到了绿色化工与工业催化全国重点实验室、上海多介质环境催化与资源化工程技术研究中心、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心、国家重点研发计划、国家自然科学基金委、上海市科学技术委员会等项目资金的支持。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv5078