传统电化学方法存在平均效应,难以精准捕捉单个纳米颗粒在电催化反应过程中的真实信息。建立具备高时空分辨能力的单颗粒电催化表征技术,可以实现反应条件下催化剂结构及活性位点演变的精准追踪,从而定量阐明电催化动态结构与催化活性之间的内在关联。近期,我校化学与分子工程学院马巍教授课题组在该领域取得重要进展,相关阶段性成果分别发表于国际学术期刊Angewandte Chemie International Edition和ACS Nano。

图片说明:高分辨单颗粒碰撞电化学方法实时监测M1Ag24团簇中掺杂单原子由团簇表面(O位点)、亚表面(S位点)向中心(C位点)的动态迁移过程

单原子掺杂金属团簇因其原子级精确的结构调控和独特的催化性能,在能源转化和催化领域具有重要应用价值。然而,现有表征技术的局限阻碍了对掺杂原子位置与其催化活性关联机制的深入理解。为突破该瓶颈,马巍课题组通过发展高时间分辨和低电流噪声的单颗粒碰撞电化学方法,首次在单原子分辨率层面解析了不同掺杂位点——团簇表面(O位点)、亚表面(S位点)及中心(C位点)——单原子掺杂银团簇(M1Ag24,M = Au、Pt、Cu)对氧还原反应活性的影响。通过实时观察Au1Ag24团簇中Au原子由表面迁移至内核的动态过程,结合单颗粒信号大数据统计分析,定量阐明了掺杂位点迁移行为与氧还原活性之间的关系。课题组进一步与陈建富副教授合作开展密度泛函理论计算,解析了掺杂单原子在团簇内核动态迁移的演化路径,揭示了催化活性与掺杂原子位置的构效关系。该工作在原子水平上探索了纳米团簇特殊性质的结构基础与演变规律,旨在构建原位、动态、高分辨单颗粒电化学表征方法精准获取纳米团簇的动态催化活性,深入阐明了纳米团簇动态合金化过程中掺杂原子迁移的电催化反应动力学机制。相关研究成果以“Understanding the Position Effects of Monoatom Doping in Silver Nanoclusters on Oxygen Reduction by Single Entity Electrochemistry”为题,发表于国际权威期刊Angewandte Chemie International Edition。该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,化学学院博士研究生孙泽晖和陈成为共同第一作者,马巍教授和陈建富副教授为共同通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和上海市科技重大专项等资金支持。

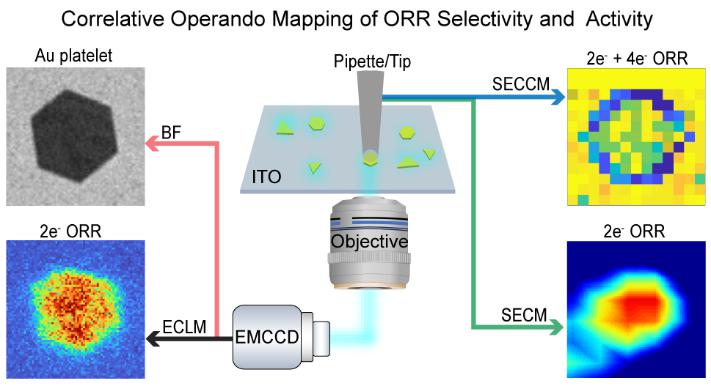

图片说明:多模态电化学成像联用技术在亚颗粒水平上原位识别电催化剂氧还原活性和选择性

针对电催化研究中微区信号微弱及时空同步解析能力不足的难题,马巍课题组通过自主研制可寻址扫描电化学显微镜(SECCM与SECM)整合原位电化学发光成像技术,构建了多模态原位电化学成像联用技术平台。通过多参数微区光电信号的同步采集对反应条件下单个Au和Au@Pt微米片氧还原反应进行精准表征,在亚颗粒水平实现了Au和Au@Pt微米片氧还原活性与选择性的高时空分辨成像。该研究发现,Au和Au@Pt微米片的基面与边缘表现出截然不同的氧还原选择性,基面倾向于2e⁻反应转移路径,而边缘则更有利于4e⁻转移过程。该工作通过构建多模态原位电化学成像联用技术,在亚颗粒水平上实现了催化剂晶面依赖的活性与选择性异质性的原位可视化与定量分析,为高效ORR电催化剂的理性设计提供了重要指导。相关研究成果以“Identifying In Situ Activity and Selectivity of Oxygen Reduction Catalysts at the Subparticle Level”为题,发表在国际学术期刊ACS Nano。该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,化学学院硕士研究生姚羽菲为第一作者,马巍教授为通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金和上海市科技重大项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202506627;https://doi.org/10.1021/acsnano.5c01902