近日,我校化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心解永树教授和李其兆副教授团队在《美国化学会志》上发表了题为“Dimerization of Hexaphyrin with an Appendant Pyrrole Possessing a Reactive Site to Alleviate the Steric Hindrance”的研究论文,在线报道了课题组在异卟啉二聚体研究方面取得的最新研究进展。

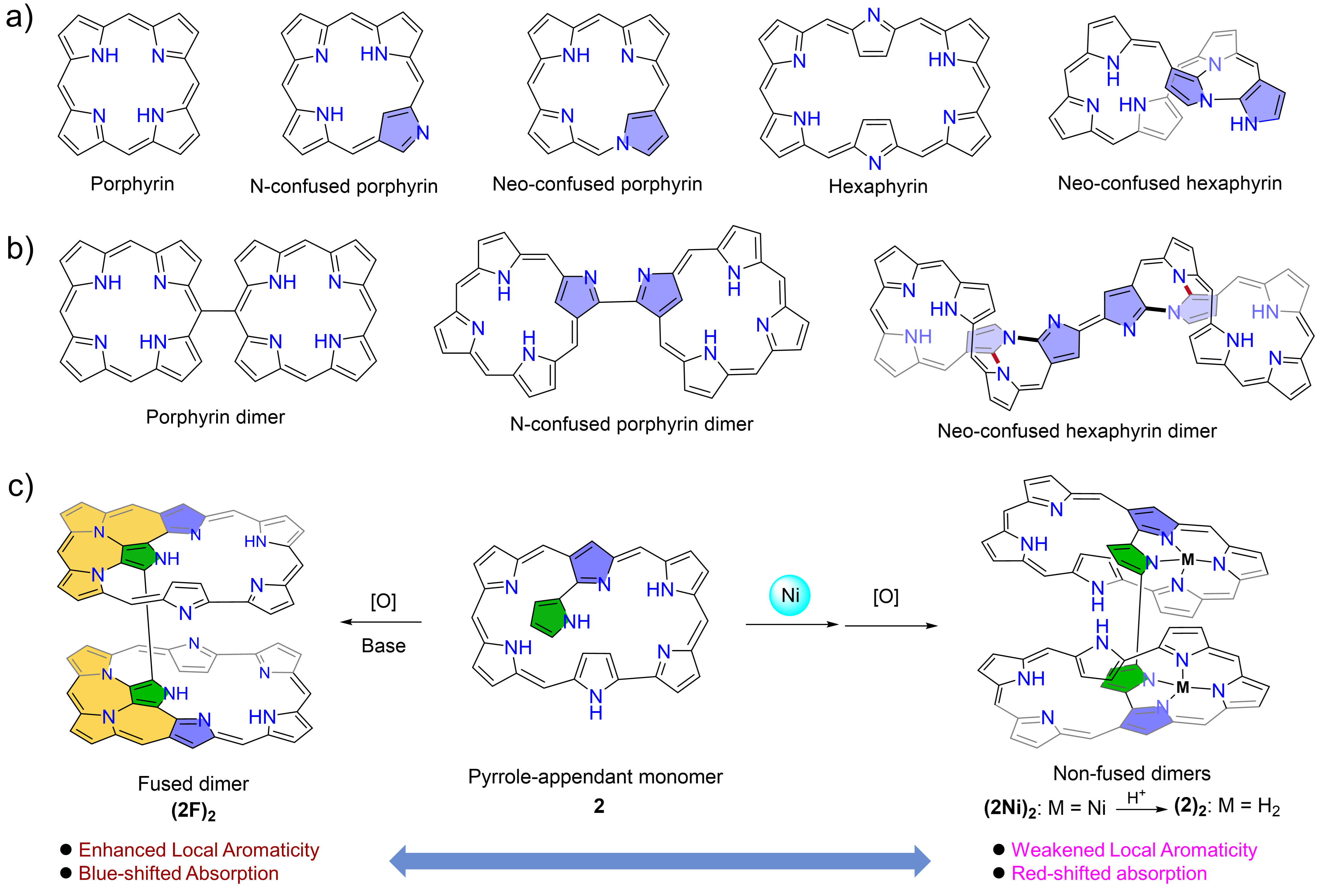

卟啉广泛存在于叶绿素、血红素等自然界功能体系,具有突出光电性能,被誉为“生命色素”。通过改变卟啉大环母体结构则可以得到的卟啉类似物异卟啉 (porphyrinoids),往往具有更加丰富独特的结构与性能 (图 a)。作为典型的异卟啉,扩展卟啉包含更多的吡咯单元,具有灵活丰富的构型、大共轭路径、可控的芳香特性、近红外吸收、多金属配位等独特性质。将两个卟啉单元连接形成的卟啉二聚体,具有更为独特的性质,如分子内能量/电子转移、双光子吸收、非线性光学等性能,可应用于诸多领域 (图 b)。但对于扩展卟啉来说,其二聚体仍然缺乏有效的合成策略。这主要是源于传统的扩展卟啉往往缺乏高选择性的活性连接位点或存在较大分子间位阻作用,不利于构筑相应的二聚体。

针对上述问题,团队前期工作中,基于“错位策略”,巧妙地将错位吡咯单元引入扭曲六卟啉的末端,基于其突出的活性错位吡咯α 位点,创新性地高效构建了一种新颖异卟啉二聚体 (Neo-confused hexaphyrin dimer, 图 b) (Nature Commun, 2020, 11, 5289)。但是,具有突出活性错位吡咯 α 位点的扩展卟啉合成总体来说比较困难,且错位扩展卟啉往往在氧化下容易得到 C-N 骈环或 α-吡咯氧代的衍生物,而非预期的二聚体。为此,本文发展了一种构筑扩展二聚体的新策略:在酸催化下,于错位六卟啉 1的错位吡咯 α 位简便高效地引入了一个吡咯单元,得到六卟啉吡咯杂化体 2。其镍配合物在空气氧化作用下,可转化为二聚体配合物 (2Ni)2,并可通过进一步脱金属得到二聚体自由碱 (2)2。另一方面,2 在碱性条件下氧化,发生稠环和二聚反应,转化为稠环二聚体 (2F)2。与稠环二聚体相比,直接相连的二聚体 (2)2 及其配合物 (2Ni)2呈现更弱的局部芳香性、更小的能带隙差和显著红移的近红外吸收特征,其吸收带边最长可达 2200 nm (图 c)。本研究为发展芳香性与光谱性能可控的新型大环二聚体提供了新思路。

该研究主要是由我校李其兆副教授和已毕业的苏光县博士在解永树教授指导下完成的,并得到了田禾院士的悉心指导。在光谱测试与芳香性研究等方面得到了日本 Hiroyuki Furuta 教授的大力帮助。此外,李成杰副教授、伍新燕教授、沙风副教授、朱彬老师,瑞典 Hans Ågren 教授和 Glib Baryshnikov 博士等在机理研究、晶体解析和理论计算等方面提供了诸多帮助。

本研究得到了国家自然科学基金重点项目、青年项目和上海市青年科技启明星、浦江人才和上海市自然科学基金面上项目、上海市优秀学术带头人项目、材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心以及上海科技重大专项等项目的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c17052