华东理工大学化学与分子工程学院赵春常教授课题组与中科院上海应用物理研究所樊春海教授科研团队合作,在近红外二区荧光成像研究领域取得重要进展。近日,《德国应用化学》以“Imaging of Colorectal Cancers Using Activatable Nanoprobes with Second Near-Infrared Window Emission” 为题报道了此最新研究成果 (Angew. Chem. Int. Ed. 2018,DOI: 10.1002/anie.201712528. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201712528/full)。

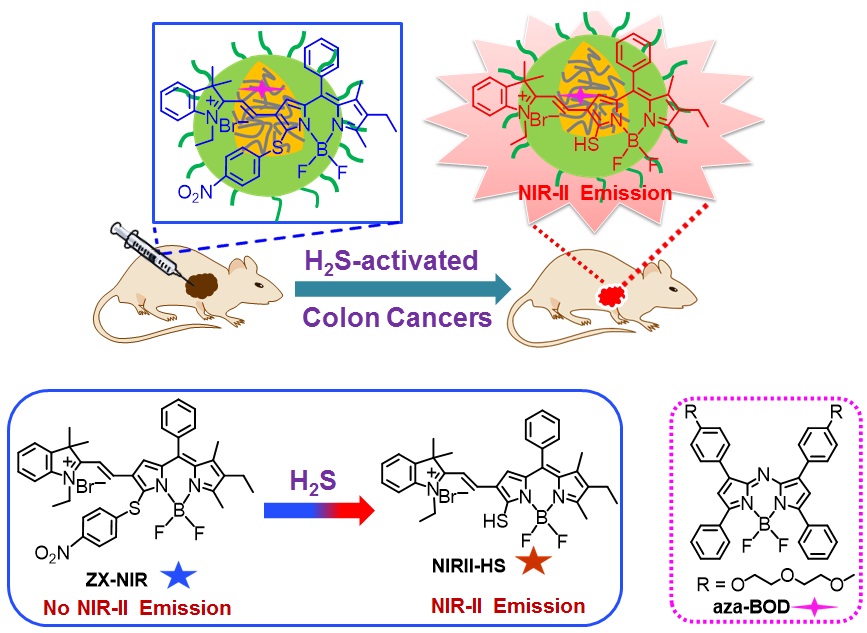

近年来,荧光成像技术广泛地应用于生物医学研究领域。但发光在可见区/近红外一区的传统荧光探针通常面临(1)差的生物组织穿透力和(2)在深层次生物组织内低的分辨率等急需的问题。相比可见光和近红外一区发光,近红外二区发光具有组织穿透能力深并且深层次生物组织内高的分辨率等特点。基于上述问题,研究人员创新的设计合成了一个智能型纳米荧光探针,包含一个硫化氢可激活型近红外二区荧光染料和一个“always-on”型近红外一区染料。利用该探针,成功证实了可激活型探针相比“always-on”探针具有特异性和靶向性等特点;近红外二区荧光相比一区荧光具有深层次生物组织内高的分辨率等优越性。该探针是第一例报道的可激活型近红外二区硫化氢纳米荧光探针,实现了活体中HCT116结肠肿瘤与肝癌肿瘤的检测与区分。

论文共同第一作者为研究生徐格和闫庆龙,同时得到了杨有军教授课题组和史萍教授课题组的大力支持,并得到了田禾院士的悉心指导。近期,赵春常教授课题组在分子和纳米探针研究领域取得系列进展,获得了具有可见光、近红外一区、近红外二区、光声成像性能的智能型分子及纳米探针(J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 8490; ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 35588;Chem. Sci. 2017, 8, 2150; Biomaterials,2018, 159, 82.),实现了以硫化氢为靶点的肿瘤成像研究。

该研究成果得到了国家自然科学基金、基金委创新研究群体和国家重点研发项目等资助。